L’uomo, la discontinuità biologica e il libero arbitrio

di Giorgio Masiero*

*fisico

Recentemente UCCR ha pubblicato un articolo dello scienziato Tito Arecchi sul rapporto mente-corpo a seguito dell’ultimo sofisma di Edoardo Boncinelli apparso sul Corriere della Sera.

Uso i termini in senso tecnico e non a scopi adulatori o denigratori, come potrebbe sembrare a un lettore malizioso. Arecchi è uno scienziato a tutto tondo, noto per gli studi in fisica, neuroscienze ed epistemologia. Boncinelli invece, dopo una carriera dedicata alla biologia, si è ritirato nella sofistica, che è una scuola di filosofia con il privilegio di asserire A un dì e non-A l’altro dì; e perfino A e non-A nella stessa proposizione B, che pertanto è priva di senso. Arecchi fa scienza, Boncinelli si è acconciato a raccontarla secondo l’estro del giorno. Per giunta, un sofista non avverte mai il dubbio che ci sia qualcosa d’errato nel suo approccio epistemico, poiché per lui come per i suoi antichi maestri greci il ragionamento non ha lo scopo di avvicinare alla verità (che non esiste), ma solo di aver successo in piazza. Boncinelli può così proclamare in un libro che “l’anima è una ciliegina sulla torta” del cervello – cioè una leccornia reale, talché ai matrimoni io mangio solo le ciliegine disinteressandomi delle torte –, e in un altro che “l’anima è un’illusione” e non esiste, senza neanche accorgersi dell’incoerenza: un’illusione di “chi”? In-ludo vuol dire “gioco contro” la realtà, ma quando le anime dei dubbiosi giocano contro la propria esistenza, non la dimostrano con l’atto di giocarci? L’intervistatrice del Corriere poi, anziché interloquire col maestro almeno da studentessa (essendo forse troppo attendersi da lei la parte di Socrate con Gorgia), ne ha subìto l’aura e gli si è inginocchiata a raccogliere la sequela di antinomie, giudicate l’ultima scoperta di come “la scienza supera il dualismo tra la mente e il corpo”. Ma quel dualismo platonico non l’aveva già falsificato Tommaso d’Aquino otto secoli fa?

Lasciamo la cultura della grande stampa (dove al nichilismo aporetico di oggi succederà domani l’astrologia dei meteoriti panspermici o dei pianeti gemelli e dopodomani l’alchimia del gene della felicità o della pillola della bontà) e passiamo al campo della scienza moderna, quella tosta che cerca di adeguare il discorso alla realtà, incrociando galileianamente le teorie con le misure in laboratorio. Un’opera fresca di stampa fa il punto della ricerca scientifica sulle facoltà superiori dell’anima umana che chiamiamo coscienza, mente, ecc. Si tratta di “… e la coscienza? Fenomenologia, psicopatologia, neuroscienze”, a cura di A. Ales Bello e P. Manganaro (Laterza, Bari 2012, € 50). Vi è raccolto, tra gli altri, un contributo di Arecchi intitolato “Fenomenologia della coscienza: dall’apprensione al giudizio”, che vado a riassumere per i lettori.

Per prima cosa, per i non esperti in teoria delle probabilità, devo accennare al teorema di Bayes (dal rev. Thomas Bayes, 1702-1761, che l’ha scoperto). Il teorema permette di calcolare la probabilità che sia accaduto un evento, quando si conosce qualcosa di attinente. Prima di tirare un dado, ho 1:6 probabilità di fare un 6. Qui Bayes non serve. Ma se il dado è già stato tratto e sappiamo che è uscito un numero pari, la probabilità “bayesiana” che sia uscito il 6 è ora 1:3, il doppio di prima. Beh, direte, tutto qua? ci possiamo arrivare da soli, anche senza Bayes! È vero, però i problemi potrebbero essere più complicati. Prendiamo quest’altro. Si sa che in una popolazione i fumatori sono il 35% e che il 20% dei fumatori e il 6% dei non fumatori hanno l’asma: qual è la probabilità che un affetto d’asma sia fumatore? La risposta di Bayes è 64%, ma non vi accecherò con lo splendore barocco della sua formula! Insomma, l’algoritmo di Bayes permette di dedurre da un insieme di dati, relati in un modello a diversi eventi, la probabilità di ognuno di essere accaduto. È la matematizzazione del metodo investigativo di Sherlock Holmes: sulla base delle informazioni disponibili il detective associava una probabilità di colpevolezza ad ogni indiziato d’un delitto, stringendo gradualmente il cerchio man mano che nuovi dati erano raccolti.

Entriamo ora nel vivo e parliamo della fondamentale distinzione tra apprensione e giudizio, che Arecchi supporta per via sperimentale e teoretica. Che cos’è l’apprensione? È la percezione d’un oggetto, realizzata dal lavoro combinato di milioni di neuroni nel cervello (di uomo o animale), in seguito ad uno stimolo colto dai sensi e giunto, attraverso un iter trasformistico inimmaginabile, a quei neuroni. Io ho un’apprensione proprio ora: mentre scrivo queste note, percepisco il rumore d’un aereo di passaggio. Le onde sonore colpiscono i miei timpani e di qui, con una serie di reazioni chimiche nel mio corpo, il segnale cambia cento volte forma fisica e dall’anatomia degli orecchi giunge in ½ secondo ad un esercito di cellule nel cervello, le quali infine in sincronismo perfetto, in un altro ½ secondo, usano un algoritmo di Bayes tra i tanti ivi iscritti e mi procurano la percezione del rumore associandola ad un aereo. Un’apprensione è anche quella di un gatto quando raccoglie nel naso o sugli occhi i segnali inviati da un topo e, attraverso gli organi del fiuto o della vista prima di tutto e col cervello infine, prende consapevolezza della presenza della preda. Anche i neuroni di cervello felino usano la formula del rev. Bayes per fornire al gatto un’immagine del topo. Quando i suoi neuroni selezionano l’algoritmo sbagliato, il gatto prende lanterne per lucciole.

Un’apprensione dura da pochi decimi a 3 secondi, in media 1 secondo: è il tempo che passa dall’arrivo del segnale ai sensi fino alla sua elaborazione sincronizzata nei neuroni della corteccia cerebrale, che produce nel soggetto la percezione coerente dell’oggetto esterno. Per la visione, Arecchi dettaglia come le miriadi di raggi di luce (diversi per colore, intensità, direzione, distanza, ecc.) riflessi dall’oggetto attraversino nel primo ¼ di secondo le cellule degli organi dell’occhio (cornea, cristallino, retina, ecc.: la retina ha opportunamente circa 100 milioni di cellule, tra bastoncelli e coni, per fare la scannerizzazione); e poi come, in un altro ¼, ogni organo nell’esercizio della sua funzione e in coordinamento con gli altri codifichi chimicamente l’elemento di segnale nel suo linguaggio (per es., per ogni fotone sono milioni al secondo gli ioni di sodio che si mobilitano in correnti elettriche nei bastoncelli), per trasferirlo all’organo successivo via via fino al nervo ottico, alla corteccia visiva e alla corteccia prefrontale. Ancora Arecchi mostra come in questa, in ½ secondo, la folla neuronica – reciprocamente eccitata da somi, assoni, dendriti e sinapsi e obbediente alle leggi del caos quantistico – collabori a ricostruire, attraverso algoritmi di Bayes innati o pre-adattati con l’esperienza, un’immagine dell’oggetto. A questo punto, il soggetto ha una percezione coerente, dopo cui può reagire con impulsi trasmessi alle aree motorie. Arecchi illustra anche gli strumenti (sonde, elettroencefalogrammi, risonanze magnetiche nucleari, ecc.) usati dalle neuroscienze per scoprire come nell’uomo e negli animali accada il processo elementare dell’apprensione che, ci crediate o no, io ho sintetizzato soltanto per sommi capi.

Le fasi dell’apprensione, compresa l’ultima di sincronizzazione neuronale, non sono differenti tra uomini e animali superiori, come scimmie e gatti. Tutti gli agenti cognitivi, animali e umani, condividono anche la capacità di richiamare dalla memoria i ricordi delle apprensioni, da usare per le decisioni motorie. Mentre però negli animali le apprensioni passate sono separatamente conservate nelle aree di memoria, ciascuna nel suo specifico codice e solo ai fini delle decisioni motorie future, negli esseri umani – e qui veniamo alla prima importante distinzione – le informazioni memorizzate nei loro pacchetti linguistici possono essere tradotte in un super-codice comune, così da essere confrontate ai fini del giudizio e delle altre attività specificatamente umane, come le arti e le scienze. Il giudizio non ha gli automatismi dell’apprensione. Esso consiste nel raffronto tra due o più apprensioni memorizzate, si prolunga su tempi oltre i 3 secondi ed è esclusivo dell’intelletto umano. L’eseguibilità del giudizio postula un soggetto cognitivo conscio della propria unità persistente nell’esplorazione diacronica dei pacchetti linguistici disponibili: così, mentre il susseguirsi di apprensioni, proprio anche della vita animale, si risolve in una successione di mere consapevolezze percettive, il giudizio meditato tra apprensioni passate postula quella facoltà propriamente umana che è l’auto-coscienza.

L’esecuzione di un giudizio avviene nell’auto-coscienza con la creazione di un nuovo modello su cui applicare formule di Bayes (inverse) create ex novo. Per es., quando ad un concerto ci soffermiamo su due brani distinti, la mente crea nuovi modelli ed algoritmi appropriati (due operazioni non algoritmiche) per confrontare ed armonizzare in un uno stesso giudizio le apprensioni provocate dall’ascolto dei brani. Anche gli animali (e i sistemi esperti in informatica) possono autonomamente applicare variazioni ad un algoritmo di Bayes pre-esistente, secondo una procedura adattativa. Ciò avviene però con un repertorio linguistico limitato e sempre apportando piccole variazioni così da evitare catastrofi, preservare la stabilità della struttura ed anche permettere ritirate tattiche con la variazione opposta. Invece la super-codifica simbolica nel giudizio di diverse apprensioni in memoria, codificate nei diversi linguaggi (letterario, musicale, plastico, ecc.), ripropone al soggetto umano ogni evento da vari punti di osservazione, causati da “salti” non algoritmici e potenzialmente infiniti. Arecchi chiama “creatività” questa caratteristica umana.

Se intendiamo il termine “coscienza” come consapevolezza di un’apprensione specifica, magari seguita da una reazione motoria, la consapevolezza può manifestarsi – come ha mostrato Benjamin Libet nei suoi famosi esperimenti – in ritardo rispetto alla registrazione dei potenziali che stimolano i muscoli. Ma ciò non nega la libera volontà, perché negli uomini come negli animali la reazione motoria è in questi casi l’esito automatico d’un algoritmo bayesiano inscritto. Se invece “coscienza”, o meglio “auto-coscienza”, sta per la consapevolezza perdurante di un soggetto di essere l’agente di un giudizio tra più apprensioni passate dal cui confronto predire scenari futuri, allora il libero arbitrio dell’uomo è salvo perché il giudizio è prodotto da un salto tra un vecchio algoritmo ed uno creato ex novo. In particolare, una decisione etica richiede un tempo ben più lungo dell’apprensione e pertanto sfugge all’inversione dei tempi di Libet.

In conclusione, dopo “l’abisso cognitivo tra noi e le scimmie […], accaduto in un unico evento e non gradualmente”, ammesso dall’antropologo Ian Tattersall in un recente recente intervento; dopo le dichiarazioni del computer scientist Federico Faggin (creatore del primo microchip, 4004 Intel) per cui “il cervello umano è un grosso mistero […], qualcosa di magico. Tutta la nostra information technology è una stupidaggine in confronto” e l’auto-coscienza umana è “l’«elefante nella stanza», come si dice in inglese, cioè qualcosa che è impossibile non notare, ma che nessuno vuole riconoscere”, ora anche le neuroscienze confermano lo specifico antropico. È rimarchevole che antropologia, computer science e neuroscienze all’unisono identifichino nel linguaggio simbolico umano il punto di discontinuità biologica.

La scoperta scientifica della specificità antropica del simbolo conferma una lezione di Pavel Florenskij, in cui l’eroico sacerdote e scienziato (fucilato 75 anni fa in un gulag sovietico) negava il dualismo cartesiano e allo stesso tempo invitava a dare il giusto peso allo spirito e alla carne: “La dissoluzione del simbolo si verifica nell’idealismo come nel naturalismo: se dal simbolo si elimina l’involucro sensibile, si dissolve anche il suo contenuto spirituale ed il simbolo perde visibilità; al contrario, se si condensa l’involucro in un ordine sensibile al punto che quello spirituale diventi invisibile, l’involucro è impenetrabile allo spirito” (da “La concezione cristiana del mondo”. Lezioni all’Accademia Teologica di Mosca, 1921).

6 Novembre, 2012

6 Novembre, 2012

Aborti in calo? Non è detto. Grazie alla 194? No di certo. Questo, in sintesi, è quanto emerge

Aborti in calo? Non è detto. Grazie alla 194? No di certo. Questo, in sintesi, è quanto emerge  Premi Nobel credenti. William Daniel Phillips è un celebre fisico ma anche un noto e devoto cristiano, ecco cosa ha detto nel suo discorso alla Templeton Foundation.

Premi Nobel credenti. William Daniel Phillips è un celebre fisico ma anche un noto e devoto cristiano, ecco cosa ha detto nel suo discorso alla Templeton Foundation. In America, lo Stato con una maggiore diffusione della fertilizzazione in vitro (IVF) è la California, dove circa il 10% dei bambini nasce dopo l’uso di queste tecniche. Lo scorso ottobre un gruppo di ricercatori di Los Angeles

In America, lo Stato con una maggiore diffusione della fertilizzazione in vitro (IVF) è la California, dove circa il 10% dei bambini nasce dopo l’uso di queste tecniche. Lo scorso ottobre un gruppo di ricercatori di Los Angeles

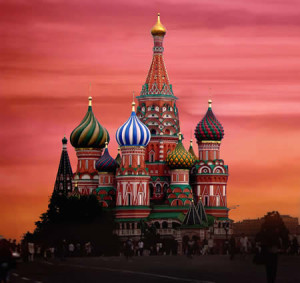

Vatican Insider la chiama la “primavera ortodossa”, al di fuori di ogni metafora non è altro che il ritorno (di cui abbiamo già parlato altre volte) della religiosità e della fede (soprattutto di confessione Ortodossa) in quelle terre che furono succubi del comunismo sovietico e del conseguente ateismo di stato.

Vatican Insider la chiama la “primavera ortodossa”, al di fuori di ogni metafora non è altro che il ritorno (di cui abbiamo già parlato altre volte) della religiosità e della fede (soprattutto di confessione Ortodossa) in quelle terre che furono succubi del comunismo sovietico e del conseguente ateismo di stato. Quattro vite, quattro vocazioni diverse; quattro storie d’amore. Sono descritte, con grande maestria, dal regista Stefano Palombi in “Questo non è un film” (

Quattro vite, quattro vocazioni diverse; quattro storie d’amore. Sono descritte, con grande maestria, dal regista Stefano Palombi in “Questo non è un film” ( L’ultima volta che abbiamo parlato del filosofo Michael Ruse, docente di filosofia presso la Florida State University,

L’ultima volta che abbiamo parlato del filosofo Michael Ruse, docente di filosofia presso la Florida State University,  Il 22 maggio 1978 è stata introdotta in Italia la legge 194 con la quale è stato legalizzato l’aborto. Una grave sconfitta per la vita, per i pro-life e per tutti coloro che –

Il 22 maggio 1978 è stata introdotta in Italia la legge 194 con la quale è stato legalizzato l’aborto. Una grave sconfitta per la vita, per i pro-life e per tutti coloro che –